Das Burger Clausewitz- Jahrbuch 2022 ist erschienen

Alle Clausewitz-Jahrbücher können per Mail für eine Spende von 10 € bestellt werden, bei: Bernd Domsgen: bernd.domsgen@t-online.de oder Dr. Rolf-Reiner Zube: drzube-kustos@web.de

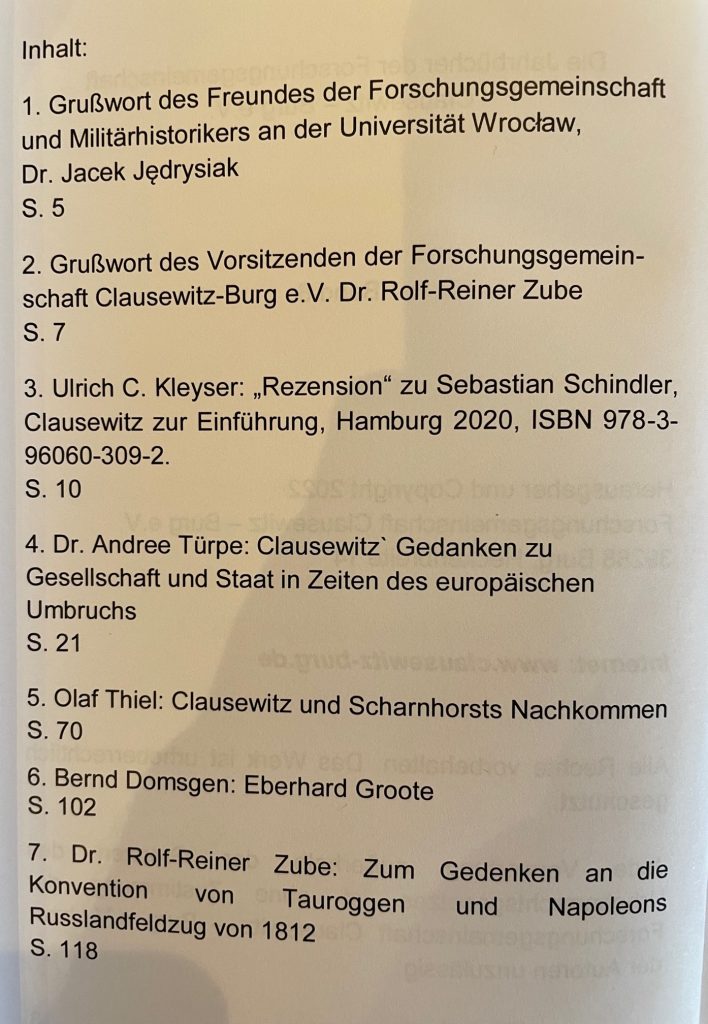

Übersicht über alle bisher herausgegebenen Jahrbücher ab 2015